2025MBA報考測評申請中......

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約

我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。

導讀:我們的經濟讓成功公司的員工獲益,但其他人不能共享發展成果。為什么這么說?讓我們從一個故事看起……

2013年12月的一個早晨,陽光明媚,谷歌員工登上班車,準備按日常通勤路線,從奧克蘭去公司山景城總部,這時一群抗議者逼近了他們。其中有個人展開一條湛藍色的橫幅,上面寫著“谷歌,滾開”。還有人分發宣傳冊,里面的內容解釋了他們為什么發怒:“你們這些人像肥豬一樣活著,任何時間都有免費自助餐吃,可其他人還是囊中羞澀,掏不出幾個錢來,在你們和你們哥兒們聯手創造的高物價世界里勉強維持生計。”權威通訊社報道,有人向班車扔石塊,一扇車窗被砸碎。

海灣另一邊的舊金山,正在排隊登上公司班車的蘋果員工也遭遇了類似的抗議。那一年冬天出現了多次示威游行,多數情況下參與活動的人數不過幾十人。但這對谷歌來說已經足夠危險,于是公司加強了安保措施。某個谷歌員工也認為安全受到威脅:他乘坐的班車被抗議者包圍時,他發推特稱自己和同事“遭到圍堵”。一名抗議者反駁道:“我們來這里是為了告訴有錢的技術公司,它們的業務造成了什么影響和后果。”

所謂的“谷歌班車游行”沒能像兩年前的“占領華爾街”那樣,引起舉國關注。相比之下,這類游行規模太小,而且基本可以被視為一種局部現象——某個地區對房租上漲和城市中產階級化的抗議。但班車游行事件強調了一個被“占領”運動忽略的經濟趨勢,而該趨勢應得到更廣泛關注。班車抗議者清楚,僅用1%對比99%、CEO對比普通工人,或金融行業對比其他行業,不足以解釋收入不平等問題,這一點也得到最新研究的佐證。用技術工人對比非技術工人也不能說明問題,雖然技術的含金量很高。

要想真正了解收入不平等,減少不平等及其不良影響,就必須將視角放大,不要局限于CEO薪酬和稅收政策,多考慮公司及其雇傭和薪酬政策對非百萬富翁級別的一般工人的影響。現在是時候將注意力從個人財富的比較轉向公司之間的差異對比了。

真正加劇收入不平等的因素是“公司不平等”:當前經濟不斷向“贏者通吃”(winner-take-all),或“贏者多吃”(winner-take-most)模式靠攏,受到最好教育、擁有最高技術水平的員工都聚集在最成功的公司中,他們收入的漲幅比其他人高得多。非核心業務的持續外包和自動化,再加上不斷上漲的技術投資,使“公司隔離”進一步惡化。谷歌這樣的公司成為爭議的爆發點并非偶然;其員工的薪酬大都比其他任何公司的員工高出一大截。

首先,看看不平等數據

我們先來評估一下多數人對不平等爭論的知識儲備吧——雖然他們可能還沒通讀托馬斯·皮克迪(Thomas Piketty)的704頁熱銷書《21世紀資本論》。

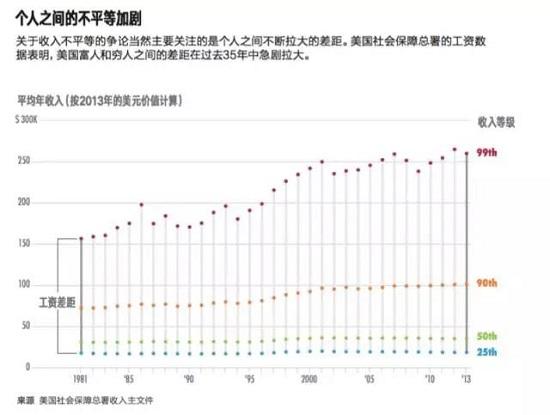

1980年以來,多數經濟體的收入不平等問題急劇惡化,美國尤為嚴重。大多數公眾討論都集中在最富有的1%人群與其他人之間的差距上。1980年,美國收入最高的1%成年人平均稅前年收入高達42萬美元(按2014年的美元價值計算),是平均收入最低的50%成年人的27倍。如今收入最高的1%人群平均年收入為130萬美元,是平均收入最低的50%工人的81倍。

但不僅僅是最富有的1%人群正在擴大領先優勢。受過大學教育的工人和只有高中畢業證書的工人之間的差距也明顯拉大了。與此同時,美國收入最低的50%人群盡管工作時間增加了,但繳稅和社保費之前的收入基本沒有上漲。這部分人的收入停滯不前,問題并不在于GDP增長緩慢——雖然人們經常這樣說,但美國經濟現在每年的生產量遠超過數十年前。

其次,橫向和縱向觀察公司

但這還不是全部真相。在過去幾年中,經濟學家已經開始研究不同公司之間以及同一公司內部的薪資差距,試圖了解公司戰略和企業發展趨勢對愈演愈烈的不平等問題有何影響。

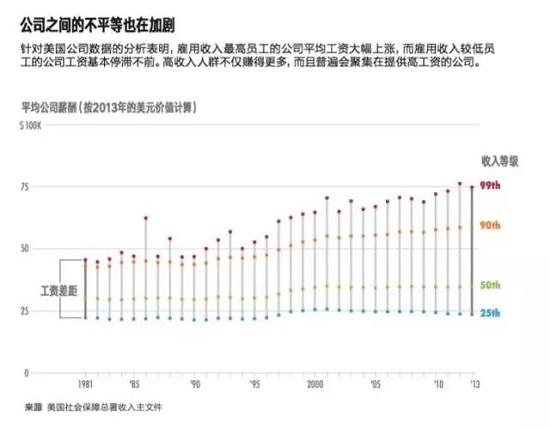

公司可能從兩個方面加劇收入不平等。如上所述,薪酬差距可在公司內部拉大,比如高管和行政助理薪酬之間的差距。但現在研究表明,公司之間的差距才是收入不平等加劇的真正原因。我與宋在(Jae Song,音譯)、大衛·普賴斯(David Price)、法提赫·古芬恩(Fatih Guvenen)和蒂爾·瓦赫特(Till Von Wachter)以1978年至2013年間的美國雇主和員工為研究對象,發現如果公司雇用的是來自收入分配體系最高層的員工,其平均工資會迅速增長,而雇用低收入人群的公司平均工資增長幅度明顯偏小。

換句話說,公司之間不平等加劇,也是我們看到的個人之間不平等加劇的寫照。但我們的研究表明,工資差距在公司內部不會差那么多。這可能讓不平等更加不易覺察,因為人們看不到自己的公司中不平等在加劇。

這說明,公司之間薪酬差距的拉大是導致美國收入不平等加劇的主要因素,而且在其他國家至少也占很大比重,英國、德國和瑞典的研究提供了佐證。

為什么會出現這種情況?

公司之間差距拉大,原因有很多。其中一個重要原因是,有些行業漲薪幅度比其他行業大,比如律師事務所加薪幅度比零售業大。但同一行業中,高薪公司和低薪公司之間的差距也顯著拉大。

為什么有些公司的薪酬待遇比其他公司好呢?原因可能是這些公司很慷慨,愿意為同一份工作給員工比其他公司高的工資。這個原因會讓經濟學家感到驚訝,因為他們認為一價定律(the law of one price)可以確保同工同酬。我們的研究表明,更合理的解釋是公司利用高薪獲得更多價值:提高工資,可以招聘到頂尖人才,或增加擁有稀缺技能的員工人數。結果高技能、受過良好教育的員工都聚集到能給他們豐厚薪水、福利和補貼的公司,并進一步帶動公司的發展。業績稍差公司的員工依舊拿到很少薪酬,而他們的公司會落后更遠。

我認為,公司之間的不平等加劇以及隨之而來的整體不平等加劇,在很大程度上都源于3大因素:外包的崛起、IT技術的應用和贏者多吃競爭的累積效應。

外包

在思考外包對不平等的影響時,看一下通用電氣(GE)的案例會得到很多啟發。通用電氣在20世紀60年代雇用了生產工人、直線經理、高管、門房、行政人員和其他很多類員工。過去幾十年中,公司將很多職能外包或實現了自動化,但同時員工總數變化不大,維持在30萬人左右。這說明通用電氣雇用了更多的工程師和程序員,加倍投資其核心競爭力——高科技工業設備的頭號制造商,并付錢讓其他公司處理其核心業務以外的工作。

谷歌的例子也值得借鑒。公司廣招軟件工程師和數據科學家,給他們高薪,對他們的補貼也很大方,比如曾遭到抗議者扔石塊的免費通勤班車。但班車司機不見得有這些福利——他們是合同工,并非正式員工。

普拉哈拉德(C.K. Prahalad)和加里·哈默爾(Gary Hamel)1990年在《哈佛商業評論》上發表《公司的核心競爭力》(The Core Competence of the Corporation)一文,力勸公司不要將戰略關注點放在產品或市場上,而是聚焦“組織內的集體學習能力”,比如通用電氣在工業設備方面的專長或谷歌的軟件研發能力。公司似乎聽從了他們的建議。某研究發現,自1980年到2008年,德國臨時工中介或保潔、物流、保安公司雇用的工人比例從大約2%升至7%,上漲了3倍多。

公司關注其核心競爭力并將非核心業務外包,造成企業界出現兩極分化的趨勢:一方是以蘋果、高盛和麥肯錫為代表的知識密集型公司,另一方是以食品服務和設備管理服務提供商索迪斯(Sodexo)為代表的勞動密集型公司。受到高等教育、擁有稀缺技能的工人在知識密集型領域找到工作,得到高薪、優厚補貼和福利。受教育程度低的工人被勞動密集型公司雇用,薪資停滯甚至下滑,健康險等福利也幾乎得不到保障。雖然這兩類公司的員工往往在同一棟辦公樓里工作,但已經屬于不同圈層。節日聚會的時候,根本看不到窮困合同工的影子。

IT和自動化

技術在很大程度上推動了這一趨勢。我的研究以及其他調查都表明,公司之間的薪酬不平等狀況在IT投資力度大的行業中加速惡化。成功的網絡公司通過技術投資,迅速擴大規模并利用網絡效應獲益。亞馬遜、Facebook等龍頭企業用這種方法稱霸各自所在市場。線下發展、企業軟件升級、日常工作自動化讓大型公司的管理和增長更加輕松,比如漢堡店Shake Shack和智能手機制造商小米。

一些專家指出,這些“超級公司”(superfirm)之所以崛起,是因為缺少競爭。這些專家中最出名的當屬過去3年中擔任奧巴馬政府經濟顧問委員會主席的杰森·福爾曼(Jason Furman)。福爾曼等人認為,行業資源越來越集中,新公司的數量減少了。但行業集中度高不一定代表缺乏競爭。證據顯示,在制造業等領域中,隨著全球貿易的增長,近幾十年來競爭激烈程度加劇。在這種情況下,國內競爭愈加激烈,能夠生存下來的美國公司越來越少。但我認為總體來看,競爭強度在過去幾十年中到底是提高還是降低了,依舊很難判斷。

贏者多吃競爭

我們可以肯定的是,過去35年中,公司已經分化出贏家和輸家,嚴重依賴知識型員工的公司和其他類公司。屬于贏家的公司給員工加薪,讓他們解決認知層面的有趣挑戰,而不在這個有趣圈子的工人則會有截然不同的體驗。比如在大型公司擔任門房職務的合同工不會再有福利保障或額外津貼。他們的工資縮水了,因為雇主通常會持續簽訂外包合同,確保勞動力成本處在較低水平或者更低。自動化、貿易和經濟大衰退催生了大批低技能求職者,因此這些門房的收入壓力就更大了。在這一過程中,工作開始反映出圈子的不同——以經濟和教育為界線嚴格區隔開來。

有什么補救措施嗎?

我在本文中描述的公司不平等與其他收入不平等理論并不矛盾。相反,我的發現對很多收入不平等理論還起到支撐作用。確切地說,雖然公司不平等是構成問題的很大一部分因素,但并非全部。這個理論尤其不能解釋1%階層的崛起——其他研究對這個截然不同的重要趨勢記錄已經非常詳細。但我們將關注點從個人轉向公司,可以得到不同的結論,供政策制定者和高管參考。

關注反壟斷。首先,我們可以將關注點轉向反壟斷課題,因為競爭的缺乏可能加劇贏者多吃的惡性循環。但考慮到這個問題是全球性的,所以僅靠完善反壟斷政策并不能解決問題。

改革政策辯論。其次,我們必須從公司不平等的角度重新審核既有政策。舉例來說,2010年的《多德-弗蘭克法案》(Dodd-Frank Act)規定的薪酬信息披露原則,要求公司披露CEO薪酬對普通員工薪酬的比值。該法案旨在縮小公司內部的工資差距,但可能作用有限,因為研究表明,公司內部的差距并不是造成收入不平等的主要因素,甚至可能帶來意料之外的后果:經驗老到的CEO也許會認定,提高普通員工工資的最簡單方法是將低薪工作外包,這樣CEO對普通員工的薪酬比值就降低了。作為一名經濟學家,我贊成要求公開披露更多公司信息的政策,但如果我們仔細查看《多德-弗蘭克法案》的披露原則,就會發現這些規則可能會適得其反。

改革公司決策和招聘措施。在酬勞豐厚公司工作的高管必須認識到,他們制定的戰略和措施將在多大程度上加劇收入不平等。你不必非要是個對沖基金經理,才能算作占有很大經濟優勢的贏家。誠然,公司不必自己包攬所有服務或停止工作自動化,但高管和負責招聘的領導者必須明白,他們的決定在更大的經濟格局中會產生的影響。

投資教育。政策制定者和公司工作的重中之重也許應該是教育。根據教育背景和技能將工人分類,在很大程度上加劇了公司之間不平等,因此幫助工人獲得成功的最好辦法是,確保他們在21世紀的人才市場中具備競爭所需的技能。最近開始流行這樣的觀點:即便普通工人獲得了更多教育,也不會對1%富人的超高收入有任何影響。的確,即使大學畢業生人數增加,也不可能壓制對沖基金經理和CEO收入的增長。但就非極富或極窮人群之間的不平等(收入前20%的人群與其他80%人口之間的不平等同樣值得重視)而言,教育和技能培訓顯然是解決方案的一部分。

通過稅收政策提高低收入群體收入。政府還應該考慮制定一些措施,增加人民口袋里的錢,比如負所得稅制(negative income tax,收入低到一定程度的公民可直接獲得政府補貼)。舉例來說,美國應考慮擴大勞動所得稅扣抵制(Earned Income Tax Credit,可視為一種針對在職工人的負所得稅)范圍。負所得稅對薪酬的規定較簡單,公司管理的自由度高。這種稅制還向技能需求度低的工人提供補貼,同時保證經濟高效有序運行。